Plus encore dans du jeu en mode bac à sable avec exploration, il est important que les joueurs puissent avoir des informations relativement fiables pour établir leurs décisions. Les cartes sont alors une forme d’information importante, si tant est qu’elles soient lisibles, ergonomiques, en un mot : utilisables.

Dans l’hypothèse de voyages spatiaux plus rapides que la lumière (hypervéloce) qui se déroulent à travers une dimension parallèle, l’hyperespace, on évacue la problématique question de la dilatation temporelle. Voir à ce sujet le fil Voyages hyperluminiques et dilatation temporelle sur Casus No (2025)

Pour construire une carte ergonomique et utilisable pour permettre aux personnages-joueurs d’effectuer des choix significatif, je vais m’inspirer de plusieurs approches :

• Les cartes isochrones, où les « distances » représentent des durées de voyages ;

• Les cartes marines, pensées pour faciliter la navigation ;

• Les cartes à hexagones des bacs à sables pour jouer en mode exploration d’hexagones (hexcrawl).

Les informations à traiter dans les « cartes d’astrogation » seront des équivalents ds principes de la navigation maritime appliquées au space opera : courants, marées, « récifs », « hauts-fonds » de l’hyperespace.

Ces éléments seront traduits sous la forme d’une carte ergonomique à la façon des cartes marines pour permettre aux joueurs d’établir leurs itinéraires en prévoyant et s’adaptant aux contraintes de délais et de risques, de faire le point sur leur position, de tracer leur cap.

On partira tout d’abord d’un fond de carte à hexagones avec le service en ligne et le logiciel gratuit en CC BY-NC-ND à télécharger Shamat: Shadekeep Mapping Tool

La carte sera orientée de la sorte :

• Deux côtés opposés : vers le centre galactique/vers la marge galactique ;

• Orthogonalement à ces deux côtés, le sens de rotation de la galaxie.

Une convention générale sera établie pour un hexagone typique (de couleur blanche/sans couleur), par exemple une seuil de difficulté de navigation de zéro et une unité de temps pour être traversé de 5 jours d’hyperespace.

Sur le fond de carte seront ajoutés les « reliefs » de l’hyperespace ci-après, selon les envies du meneur de jeu ou des joueurs (co-construction de la carte ) ou bien en jetant une poignée de petits D6 assortis d’une table de génération (1-2 = fosse ; 3-4 = pic ; 5 = hauts-fonds ; 6 = récifs) :

• Les fosses : zones profondes de l’hyperespace où les vaisseaux spatiaux évoluent plus rapidement, sont à l’abri des tempêtes hypersatiales et sont dissimulés aux senseurs. La profondeur de ces fosses varie selon le gradient suivant :

o Bleu pâle : peu profonde, 4 jours pour être traversée, protection partielle contre les tempêtes.

o Bleu clair : profonde, 2 jours pour être traversée, protection totale contre les tempêtes, dissimulation partielle aux senseurs.

o Bleu foncé : très profonde, 1 jour pour être traversée, protection totale contre les tempêtes, dissimulation totale aux senseurs, pas d’effet des courants et marées.

• Les pics : zones instables de l’hyperespace où les vaisseaux doivent « remonter » vers l’espace réel, ce qui allonge la durée de leur route et accroit la difficulté de la navigation. L’altitude de ces pics varie selon le gradient suivant :

o Orange pâle : peu élevé, 7 jours pour être traversé.

o Orange : élevé, 10 jours pour être traversé, malus de navigation.

o Rouge : très élevé, 15 jours pour être traversé, fort malus de navigation mais bonus de navigation dans les hexagones blancs à 3 hexagones à la ronde.

• Les hauts fonds : zones mobiles où l’espace réel affleure à l’hyperespace, pouvant provoquer une sortie brutale de l’hyperespace et un retour difficile dans ce dernier, pouvant prendre plusieurs jours (1D10 jours perdus) :

o Gris pâle : risque de 1/6 d’émerger dans l’espace réel.

o Gris clair : risque de 2/6 d’émerger dans l’espace réel.

o Gris foncé : risque de 4/6 d’émerger dans l’espace réel.

• Les récifs (triangles noirs) : zones d’instabilité ponctuelles et fixes où les navires peuvent se briser et être expulsé, endommagé, dans l’espace réel (risque de 4/6 de bris ; 2d10 jours perdus).

A cette topologie hyperspatiale plus ou moins statique on ajoute les phénomènes dynamiques des courants et marées hyperspatiaux, symbolisés par des flèches qui s’inversent tous les 40 jours.

Ces courants sont définis par leur direction, qui peut être définie par un système d’entrée-sortie (une source et un puits) ou par un système de gyre (sorte d’immense tourbillon) avant d’être modifiée par la présence d’obstacles : les pics les dévient, les fosses très profondes les annulent.

En fonction de la phase ascendante ou descendante de la marée, le sens de ces courants s’inverse, ce qui provoque des tempêtes hyperspatiales. Tout déplacement dans le sens des courants réduit la durée d’une route de 1 jour par hexagone, mais en sens inverse il l’augmente d’autant. Tout passage d’un hexagone à un autre dont le sens du courant varie d’au moins 90° nécessite un test de navigation difficile.

Pour savoir où l’on en est de la marée, il faut jeter 1D6 et 2D20 :

• Sur 1-3 sur le D6, la marée est ascendante, sur 4-6 elle est descendante.

• La somme des 2D20 donne le nombre de jours avant la renverse de la marée

• Le risque de tempête est de 4/6 les 4 jours qui précèdent et suivent immédiatement la renverse (jours 1 et 2 puis et 39 et 40 d’un cycle) ; de 3/6 les jours 3-4 et 37-38 du cycle ; de 3/6 les jours 5-7 et 34-36 du cycle.

Deux cartes doivent donc être établies, une pour chaque phase de marée.

En raison de la topologie de l’hyperespace, certaines zones peuvent être exempts de marées : le cœur des gyre, les fosses très profondes, les « baies » et « mers intérieures ».

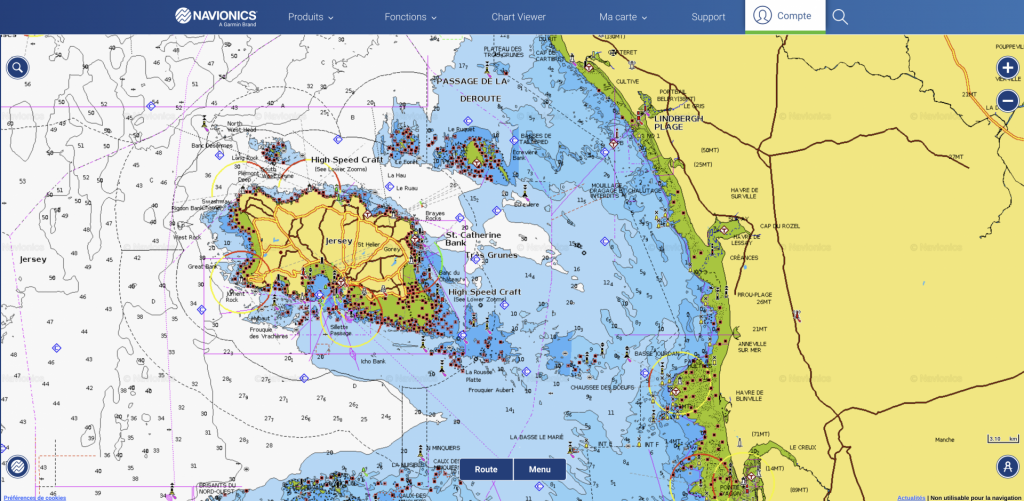

Voici ce que peut donner une carte :

(Carte en phase ascendante des marées -du pic central vers les « sorties » périphériques- ; les étoiles et disque mauves sont des planètes, les tirets verts des routes hyperspatiales connues)

Qu'en pensez-vous ?